La parentalité positive est une approche encore mal comprise – et parfois mal appliquée – par plusieurs parents d’aujourd’hui.

Mais pourquoi?

Est-ce que les excès ou malentendus autour de l’éducation bienveillante seraient liés à l’éducation que les parents eux-mêmes ont reçue? Trop stricte? Trop laxiste?

Je répondrai à cette question un peu plus loin.

Entre deux extrêmes

Les parents que j’accompagne ont souvent reçu l’une ou l’autre de ces éducations.

La majorité d’entre eux cherchent aujourd’hui un équilibre : être positifs, bienveillants, tout en posant des limites saines.

Ceux et celles qui critiquent l’approche positive sont souvent des parents qui se croient incapables de l’appliquer. Ils doutent, se jugent, ou croient ne pas être « assez bons ».

Une conscience qui pèse lourd

Je travaille avec des parents très conscients.

Et parfois, leur conscience leur joue des tours…

Ils savent exactement quelles peuvent être les conséquences de leurs réactions impulsives. Et pourtant, ils se retrouvent dans l’incapacité de réagir comme ils le voudraient.

Cela crée un sentiment d’impuissance, de perte de contrôle, et une immense culpabilité.

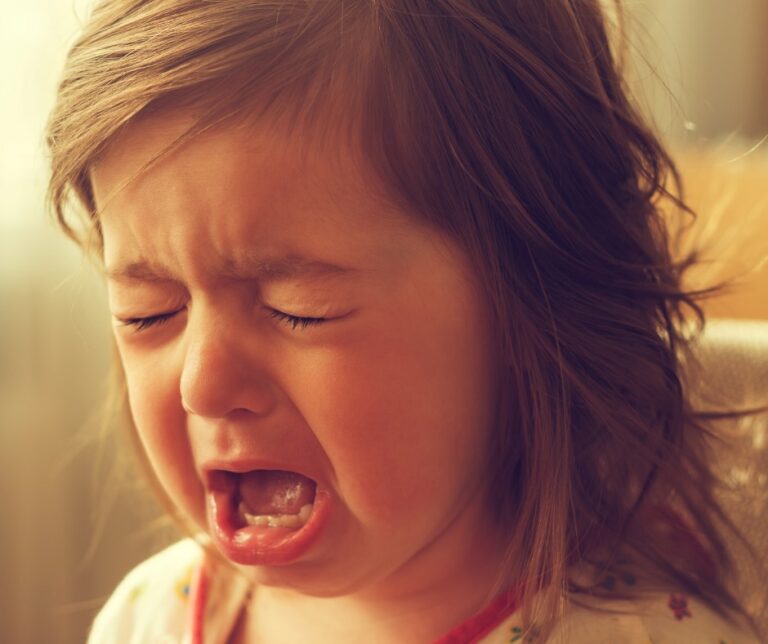

« Je ne veux pas crier, mais c’est plus fort que moi. »

« Je veux poser une limite, mais je n’y arrive pas… ou je n’arrive pas à la maintenir. »

Ces parents lisent, s’informent, se forment (plusieurs sont eux-mêmes intervenants!).

Ils ne manquent ni de compétences ni de bonne volonté.

Mais ils sont aussi… humains. Et comme tout le monde, ils peuvent être déclenchés, dépassés, perdre patience, crier, menacer, flancher, manquer de constance ou, à l’inverse, devenir trop rigides.

C’est ce décalage entre leur idéal et la réalité qui les fait souffrir.

La fausse croyance du « toujours parfait »

Beaucoup croient – à tort – qu’il faut être bienveillant·e et positif·ve en tout temps.

Alors quand ils s’écartent de cet idéal, ils se sentent en échec.

Et finissent par croire que l’approche ne leur convient pas… ou qu’ils n’en sont pas capables.

Pourtant, l’approche bienveillante invite à être majoritairement positif·ve et bienveillant·e, tout en reconnaissant qu’il y aura des écarts – et qu’ils peuvent être réparés.

Et ça, plusieurs parents le font déjà… sans le savoir.

Un cadre flou, des repères manquants

Ce que je constate, c’est que le cadre de cette approche reste flou pour bien des parents.

Ils se demandent :

- Et si je n’arrive pas à réparer?

- Est-ce que j’en fais assez?

- Que se passe-t-il si je ne suis pas toujours bienveillant·e?

- Est-ce que chaque écart crée un trauma?

- Combien d’écarts sont « permis »?

La dualité : soi ou l’enfant?

Une autre difficulté fréquente : la tension entre répondre aux besoins de l’enfant et répondre aux siens.

Comme si, pour être un « bon parent », il fallait s’oublier.

Et inversement, répondre à ses propres besoins serait vu comme… égoïste.

Voici des questions qu’on me pose souvent :

« Si mon enfant veut jouer à un jeu qui m’ennuie profondément, suis-je obligée de me forcer? Est-ce plus équilibré de lui proposer un jeu qui nous plaira à tous les deux? »

« Et si on est tous les deux dépassés – lui a besoin d’un câlin, moi de solitude – que faire? Si je me force, je me fais violence. Si je me retire, je crains qu’il se sente abandonné… »

Ces questions sont d’autant plus sensibles chez les parents ayant vécu de l’abus ou des carences affectives, qui ont appris à nier leurs besoins.

« Est-ce qu’être bienveillant·e envers mon enfant signifie ne pas l’être envers moi-même? »

« Est-ce que je dois mettre toujours ses besoins avant les miens? »

C’est là qu’on parle d’équilibre. Du fameux masque d’oxygène dans l’avion : parfois, on doit d’abord prendre soin de soi pour être en mesure de prendre soin de l’autre. D’autres fois, on peut mettre ses besoins en attente temporairement, pour répondre à l’urgence émotionnelle de l’enfant.

Mais tout ça reste flou pour bien des parents, qui se sentent tiraillés et cherchent désespérément une « bonne » réponse.

Le piège de la parentalité de performance

Cette pression de « bien faire », combinée à une peur constante de mal faire, pousse les parents à intellectualiser leur parentalité.

Ils perdent le contact avec leur instinct.

Ils tombent dans une parentalité de performance, rigide, exigeante… et profondément décourageante.

Le passé entre en jeu

Alors… est-ce que le passé joue un rôle dans ces excès?

Oui.

Peu importe le type d’éducation reçu, ce sont les extrêmes qui créent le plus de conséquences.

Un parent ayant vécu une éducation trop sévère cherchera souvent à ne pas reproduire ce cadre rigide.

Un parent ayant connu une grande permissivité voudra poser davantage de limites.

Dans les deux cas, la peur de reproduire la souffrance passée pousse à éviter, fuir ou contrôler. Et quand on est en réaction, on a tendance à aller… trop loin dans l’autre sens.

Le cerveau en mode survie

On le sait : face au stress, le cerveau se protège en fuyant, en attaquant ou en figeant.

Plus la souffrance a été grande, plus l’instinct de protection est fort.

Résultat : certains parents surcompensent, deviennent rigides, ou, au contraire, complètement permissifs.

Puis ils se sentent coupables. Et le cycle recommence.

Il y a donc bel et bien un lien entre l’éducation reçue et la difficulté à incarner pleinement la parentalité positive.

Ce n’est pas une opposition de valeurs

Mais attention : les parents que j’accompagne adhèrent aux valeurs de la parentalité bienveillante.

Ce n’est pas une question d’adhésion, mais plutôt une question d’application.

Ils trouvent l’approche difficile à mettre en œuvre, car :

- Ils ont des fausses croyances à son sujet.

- Le cadre est flou.

- Ils sont dans une quête de perfection.

Que fait-on avec tout ça?

Heureusement, il est possible de transformer ses réactions limitantes.

En coaching, on explore les déclencheurs, on modifie la perception des situations stressantes et on crée de nouvelles associations qui permettent de réagir autrement.

Tout en consolidant ce qui est déjà solide chez le parent. Parce qu’il y a souvent bien plus de choses qui vont bien que ce qu’on croit!

Quelques pistes concrètes

- Faire un travail sur soi pour mieux comprendre ses propres réactions.

- Faire la paix avec l’éducation reçue, pour s’en libérer.

- Se demander honnêtement :

- Est-ce que je fais de mon mieux?

- Est-ce que je suis majoritairement à l’écoute des besoins de mon enfant?

- Est-ce que j’arrive à savourer ma parentalité?

4. Reconnecter avec son intuition et lâcher prise.

Une valeur, pas une méthode

Et si on voyait l’approche bienveillante non pas comme une technique à maîtriser, mais comme une valeur à incarner?

Ça changerait tout.

On sortirait de la performance pour entrer dans la présence.

Dans la souplesse.

Dans la relation.

Et c’est là que la magie opère.